【“三下乡”社会实践活动】寻源长征再出发||教育与健康管理学院三下乡红色长征实践队来到长征发源地——于都

青春为中国式现代化挺膺担当。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求,把习近平总书记的关心厚爱、殷切期望转化为实干担当、拼搏奋进的强大动力,更加坚定走好新时代新征程的赶考之路。7月12日,当阳光照耀着这片充满红色记忆的土地,我院三下乡红色长征实践队抱着满怀崇敬与期待,奔赴长征源头,深入革命老区,领悟长征精神、苏区精神,走向乡村田野,欣赏乡村振兴带来的新变化。

在活动期间,实践队聆听时代新声,追寻新长征之路;探寻红色场馆,学习长征精神;拜访老人,感受乡村振兴带来的伟大魅力。江西工程学院教育与健康管理学院的队员们,用自己的方式领悟红色文化,传承长征精神,将青春本色融汇进自己的血脉中。

第一站 中央红军长征出发纪念碑

于都河畔,惊涛作证,一座丰碑直刺苍穹。90年前,8.6万中国工农红军从这里集结出发,开启了一场彻底改变中国命运的远征。实践队员们神情肃穆,向着庄严伟大的中央红军长征出发纪念碑默哀。镌刻在纪念碑背面的金色文字,记载的不仅是红军长征出发的历史,也是我们党初心与使命出发的历史。

第二站 长征渡口

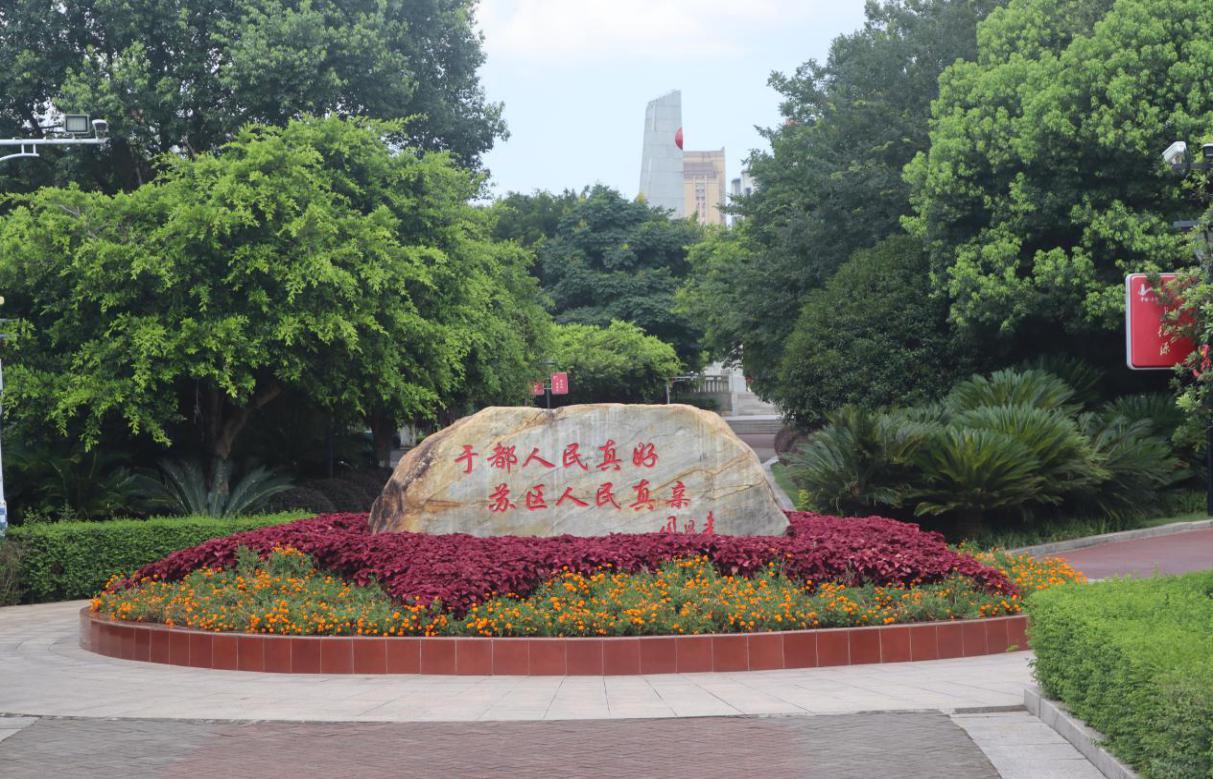

走到写有“长征渡口”的石碑旁,有一座浮桥,它有一个感人的故事。1934年,红军面临严峻的形势,长征的号角即将吹响,在这一关键时刻,于都人民展现出了无私的奉献精神。为了顺利渡过贡水河(即于都河),于都人民纷纷赶来支援,成千上万的木料、门板被奉献出来供红军架设浮桥,甚至有老人贡献出了自己的寿材以支持红军,这才有了周恩来总理“于都人民真好,苏区人民真亲”的感慨。

江水翻腾,红旗招展,成千上万的于都人民齐心协力,为了一个共同的目标,不惧艰难困苦,只为了心中的那份信仰。于都的红色故事和于都人民对长征的深厚情谊,激励着实践队继续前进,开启时代新征程。

第三站 中央红军长征集结出发纪念馆

踏寻初心足迹,回首百年风华。走进于都中央红军长征集结出发纪念馆,队员们耳听长征故事,眼观遗存文物,重温革命先烈奋不顾身、英勇抗争的光辉岁月,仿佛穿越了时空。每一件展品都承载着厚重的历史意义,讲述着红军将士们不畏艰难、勇往直前的故事。从简陋的草鞋到破旧的军装,从锈迹斑斑的武器到珍贵的手稿,每一样都让人感受到长征路上的艰辛与不易。一个个可歌可泣的故事,见证了革命烽火和胜利的曙光,实践队队员们深刻领悟了长征精神的内涵,感悟到了革命先辈百折不挠的奋斗精神。

在红旗下,实践队队员们献上了朗诵《七律 长征》。

第四站 沿着习近平总书记乡村足迹寻访——潭头村

走进潭头村,一面红旗造型雕塑格外引人注目,上面刻着几个大字——“幸福都是奋斗出来的”。这是潭头村人辛勤奋斗的真实写照,也是当地村民奔向美好生活的力量源泉。走进孙观发老人家,孙观发爷爷热情招呼实践队员进屋就座,谈到这几年村里的变化,孙观发爷爷难掩心中的喜悦和自豪,“变化是翻天覆地的,环境更美了,村民更富了,我们的生活是芝麻开花节节高。”临别之际,孙观发爷爷嘱托实践队员们:“一定要听党话、感党恩、跟党走,学好知识,学好本领,将来成为国家的栋梁之材。”

“梓山潭头,吃苦两头;晴三天,挑烂肩头;雨三天,水进灶头”这是过去潭头村的真实写照。曾经的潭头村是于都县“十三五”贫困村。2019年5月20日,习近平总书记亲临于都视察,嘱托梓山人民“一定要把富硒这个品牌打好”。近年来,于都县深入贯彻落实习近平总书记的重要指示,着力打好富硒品牌,扎实推进富硒农业产业发展。随着村里富硒蔬菜产业和乡村旅游业等产业的不断壮大,潭头村搭上了“富硒致富快车”。在阳光的照耀下,一座座蔬菜大棚鳞次栉比,如翻滚的巨浪,焕发勃勃生机。

沿着习近平总书记乡村足迹寻访潭头村,实践队员们真切感受到在以习近平同志为核心的党中央深情关怀下潭头村发生的华丽蝶变,见证了乡村振兴的卓越成效。作为新时代青年,我们要不负总书记的嘱托,把课堂学习和乡村实践紧密结合起来,为加快推进农业农村现代化、全面建设社会主义现代化国家贡献青春力量!

一审:谢颖

二审:章敏

三审:吴思静